Bacaini.ID, KEDIRI – Jakarta mencekam. Sekelompok massa pada Sabtu pagi 27 Juli 1996 tiba-tiba menyerbu Kantor DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.

Mereka tidak hanya menyerang orang-orang di dalam kantor, tapi juga mengobrak-abrik apa saja yang bisa dijangkau dan dirusak. Korban berjatuhan. Massa yang bertindak brutal itu teridentifikasi sebagai para loyalis Soerjadi.

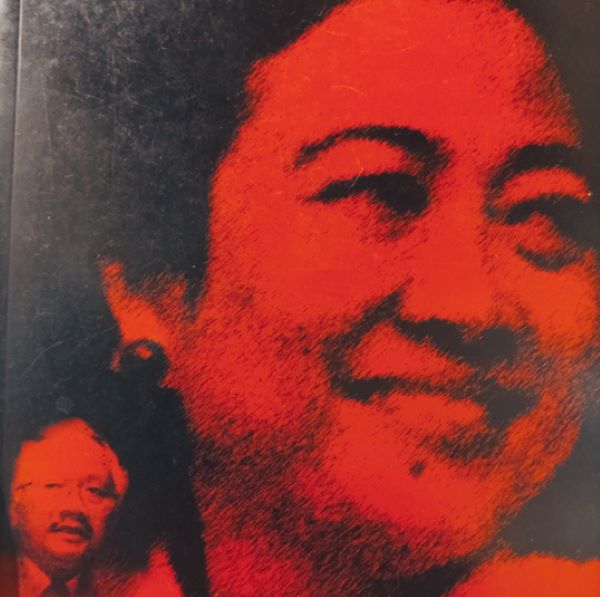

Mereka menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI hasil Kongres Surabaya tahun 1993 dengan masa kepemimpinan yang masih akan berakhir dua tahun lagi.

Siapa Soerjadi? Lahir di Ngrayun Ponorogo 13 April 1939, Soerjadi merupakan mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Alumnus UGM itu merupakan eksponen 1966 yang tercatat sebagai pendiri KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Soerjadi merupakan Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Sumatera Utara 20 Juni 1996.

Kongres diketahui dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet dan dihadiri Pangab Jenderal Feisal. Keduanya merupakan petinggi militer yang berdiri tegak di barisan kubu Presiden Soeharto.

Pada saat itu gelombang protes menolak hasil kongres Medan pecah di mana-mana. Perpecahan kepemimpinan serius terjadi di internal PDI. Konflik ini berawal dari pemilihan Ketua DPD PDI Jawa Timur saat itu, dimana Dra. Latief Pudjosakti terpilih menjadi Ketua DPD PDI dalam Konferda DPC se-Jawa Timur. Namun hasil itu ditentang oleh barisan Megawati yang memaksakan Ir. Soetjipto menjadi Ketua DPD PDI meski tidak mendapat dukungan seluruh DPC di Jawa Timur.

Benih perpecahan ini akhirnya membuahkan dua kubu di tubuh PDI, yakni kubu Pro Soerjadi dan kubu Pro Megawati (ProMeg).

Sebanyak 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan mendukung kongres Medan dan sisanya menolak. Terlebih sebelumnya benih perpecahan telah muncul ketika Megawati terpilih menjadi Ketua PDI hasil Munas di Jakarta, dimana Agum Gumelar yang kala itu menjabat Direktur Badan Intelejen ABRI dituding ikut terlibat. Mereka juga menegaskan siap memisahkan diri dari kepengurusan Megawati Soekarnoputri, yang direspon dengan pemecatan.

Sebanyak 16 fungsironari DPP PDI itu dianggap telah mbalelo dan mengkhianati AD/ART partai. Rezim orde baru mereaksi sikap Megawati dengan menggelar operasi politik belah bambu. Sejak saat itu PDI yang menjadi PDIP tidak lagi melakukan mekanisme Konferda untuk memilih Ketua DPD (Provinsi) dan Konfercab untuk memilih Ketua DPC (Kabupaten/Kota). Termasuk memilih calon kepala daerah yang menjadi wewenang penuh Ketua Umum.

Perpecahan makin meruncing ketika Kongres Medan digelar dan memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Pada hari yang sama (20 Juni 1996), massa pendukung Mega berunjuk rasa di sekitar kawasan Gambir, Jakarta.

Suara yang digelorakan: menolak kongres Medan. Unjuk rasa berakhir dengan bentrok antara massa pendemo dengan aparat keamanan. “Sebanyak 86 demonstran terluka, 50 lainnya menginap semalam di Polda Metro Jaya, dan 55 anggota ABRI terluka,” demikian dikutip dari buku Menjerat Gus Dur.

Aksi penolakan Kongres Medan terus bergulir, namun Kongres terus berjalan yang ditutup 22 Juni 1996 dengan Soerjadi terpilih sebagai Ketua Umum PDI periode 1996-1998.

Sejak itu gelombang unjuk rasa pendukung Megawati meluas di mana-mana. Setiap demonstrasi selalu diikuti dengan aksi mimbar bebas. Mega sendiri terus bergerak menggalang berbagai kekuatan pro demokrasi.

Pada 21 Juli 1996 Mega bertemu Jesse Jackson, aktivis HAM Amerika Serikat di Hotel Hilton Jakarta. Mega membuka situasi politik Indonesia. Megawati juga membangun koalisi politik dengan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang saat itu menjabat Ketua Umum PBNU.

Koalisi Mega -Gus Dur jadi ancaman serius rezim orde baru, sehingga berbagai upaya untuk menjatuhkan keduanya terus dilakukan.

Kapuspen ABRI Letjen Syarwan Hamid dalam pidatonya di rapat umum tahun 1995, terang-terangan menyerang Gus Dur dan Megawati.

Dikatakan Syarwan Hamid, aliansi Gus Dur-Mega akan merusak stabilitas seperti halnya yang terjadi di Negara Filipina. Gus Dur diperumpamakan Kardinal Jamie Sin dan Megawati sebagai Corry Aquino.

Gus Dur menjawab tudingan itu dengan gaya jenaka: “Syarwan, jika Mbak Mega adalah Corry Aquino dan saya Kardinal Jamie Sin, lantas siapa yang menjadi Ferdinad Marcos?,” kata Gus Dur seperti dikutip dari buku Biografi Gus Dur.

Situasi politik tegang. Pada 22 Juli 1996, Pangab Jenderal Feisal Tanjung melarang aksi mimbar bebas yang terus digelar pendukung Megawati. Aksi dinilai mengganggu ketertiban dan sudah mengarah pada makar untuk menggulingkan kekuasaan.

Namun massa tidak mengindahkan. Mimbar bebas terus digelar. Pada 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima DPP PDI hasil kongres pimpinan Soerjadi.

Pada waktu itu Mega sempat meminta para pendukungnya menghentikan aksi, namun selang satu jam mimbar bebas kembali digelar.

Dua hari kemudian atau 27 Juli 1996, massa pendukung Soerjadi menyerbu sekaligus berusaha merebut Kantor DPP PDI yang diduduki kubu Megawati. Bentrok massa yang melibatkan ribuan orang tak terelakkan.

Kerusuhan terus berlanjut hingga malam hari. Gedung milik departemen pertanian dibakar. Begitu juga sejumlah kendaraan mobil dan motor turut dilalap api.

Banyak orang mengalami luka-luka. Hasil investigasi Komnas HAM yang dipimpin Munawir Sadzali dan Baharuddin Lopa menyebut jumlah korban secara rinci.

Kudatuli mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Kerugian materiil yang ditimbulkan mencapai 100 miliar. Dua tahun paska peristiwa Kudatuli atau 21 Mei 1998, rezim orde baru tumbang.

“Komnas HAM juga menilai terjadi enam wujud pelanggaran HAM oleh berbagai pihak,” demikian keterangan tertulis seperti dikutip dari buku PDI dalam Pusaran Politik Orde Baru.

Peristiwa Kudatuli merupakan tonggak lahirnya PDI Perjuangan (PDIP). PDIP lahir sebagai gerakan oposisi terhadap rezim orde baru dan menjadi momen kekompakan Megawati-Gus Dur meskipun kemudian Gus Dur turun terpaksa karena karena “kudeta” Megawati dibantu Amien Rais seperti pernah dituturkan oleh Gus Dur.

Pertanyaanya, usai kalah Pilpres 2024, apakah PDIP akan kembali mengambil posisi itu secara murni? Atau sudah tidak ingin lelah menjadi oposisi?

Penulis: Solichan Arif

Comments 1